【聴会】耳の不調と顎の違和感に働きかける胆経のツボ

目次

目次がありません

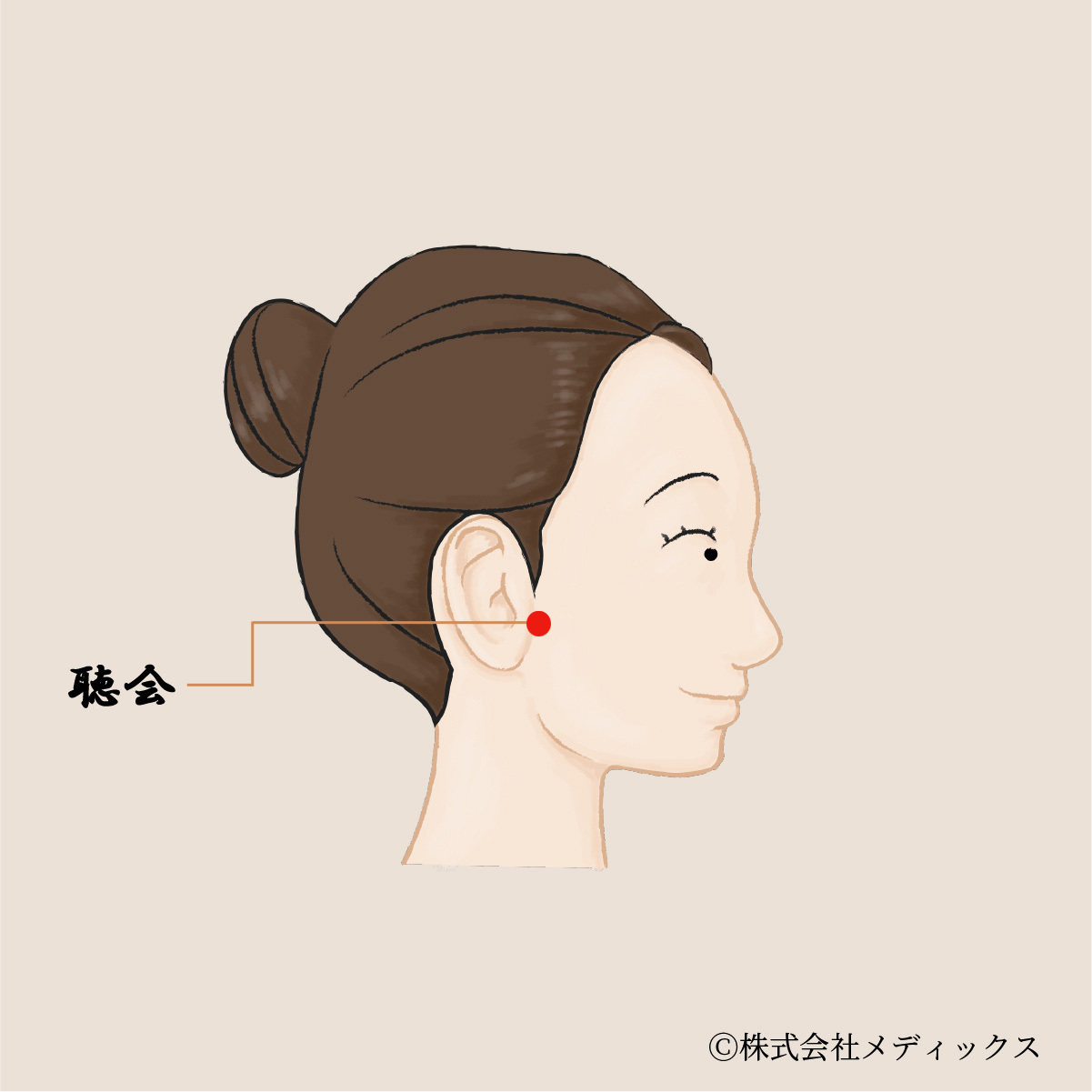

聴会(ちょうえ)とは

聴会は、足の少陽胆経に属する経穴で、耳珠(じじゅ)のすぐ前、口を開けたときにくぼむ部分に位置します。下顎関節のすぐ前で、指先で軽く押すと開閉に合わせて動きを感じられる場所です。

「聴」は聞く、「会」は集まるという意味を持ち、聴会とは、聴覚に関わる経気が集まる場所という意味で名付けられています。

このツボは、胆経と手の少陽三焦経の両方が関わる交会点でもあり、耳や顎、側頭部にかけてのさまざまな不調に影響を与える重要なポイントです。

効果と応用

聴会は、耳鳴り、難聴、中耳炎、耳の詰まり、顎関節症、歯の痛み、側頭部の緊張、めまいなどに対して広く用いられます。

特に、気圧やストレスによる耳のこもり感、顎の開けにくさ、噛み合わせの違和感を感じるときに、このツボの刺激が巡りを整えてくれます。

また、聴覚に関わる症状の改善だけでなく、表情筋のバランスを調えるツボとして、美容面での応用も増えています。

主な効果

聴会に期待される主な効果は、耳鳴りや難聴の緩和、耳の圧迫感や閉塞感の解消、顎関節の可動性の改善、顔面の左右バランスの調整などです。

とくに、耳の奥にこもったような違和感や、顎の開閉で音が鳴るような症状に対して、聴会を刺激することでその原因となる経気の滞りを整えられます。

また、ストレスによって耳まわりが張ってくるような場合にも、胆経と三焦経の合流点であるこのツボがリラックスを導くサポートとなります。

注意点

聴会は耳のすぐ前にあり、皮膚も薄く繊細な部位です。強く押し込むことは避け、軽くなでる程度の刺激が適しています。

口を開けてくぼみを確認しながら優しくマッサージすることが効果的ですが、顎関節に強い痛みがある場合や、耳に炎症があるときには施術を控えるべきです。

また、耳の症状が急激に悪化したり、めまいを伴う場合は、医療機関での診察を優先してください。

日常生活での活用法

聴会は、両手の人差し指で耳珠の前に指を当て、口を軽く開きながら小さく円を描くようにやさしくマッサージするのが基本です。

耳のつまりや音のこもりを感じるときは、蒸しタオルで耳全体を温めてから聴会に軽く触れることで、血流が促進されて不快感がやわらぎます。

また、寝る前や緊張が続いたあとのリラックスタイムに、耳まわりを包み込むようにして深呼吸しながら行うケアも、自律神経を整える一助となります。

現代医学からの評価

聴会の周囲には、顔面神経や顎関節、外耳道、側頭筋などがあり、この部位のやさしい刺激は咀嚼筋の緊張緩和、耳周囲の血流促進、顎の可動域改善につながると考えられています。

鍼灸や徒手療法では、突発性難聴、耳鳴り、顎関節症、顔面神経麻痺などの治療において、聴会がしばしば重要な経穴として選ばれています。

東洋医学では、聴会は**胆経と三焦経が交わる「聴の気が集まる会所」**とされており、耳と顎、頭部の気のバランスを整える中心点として重視されています。