【居髎】骨盤を整え、巡りを促すツボ

目次

目次がありません

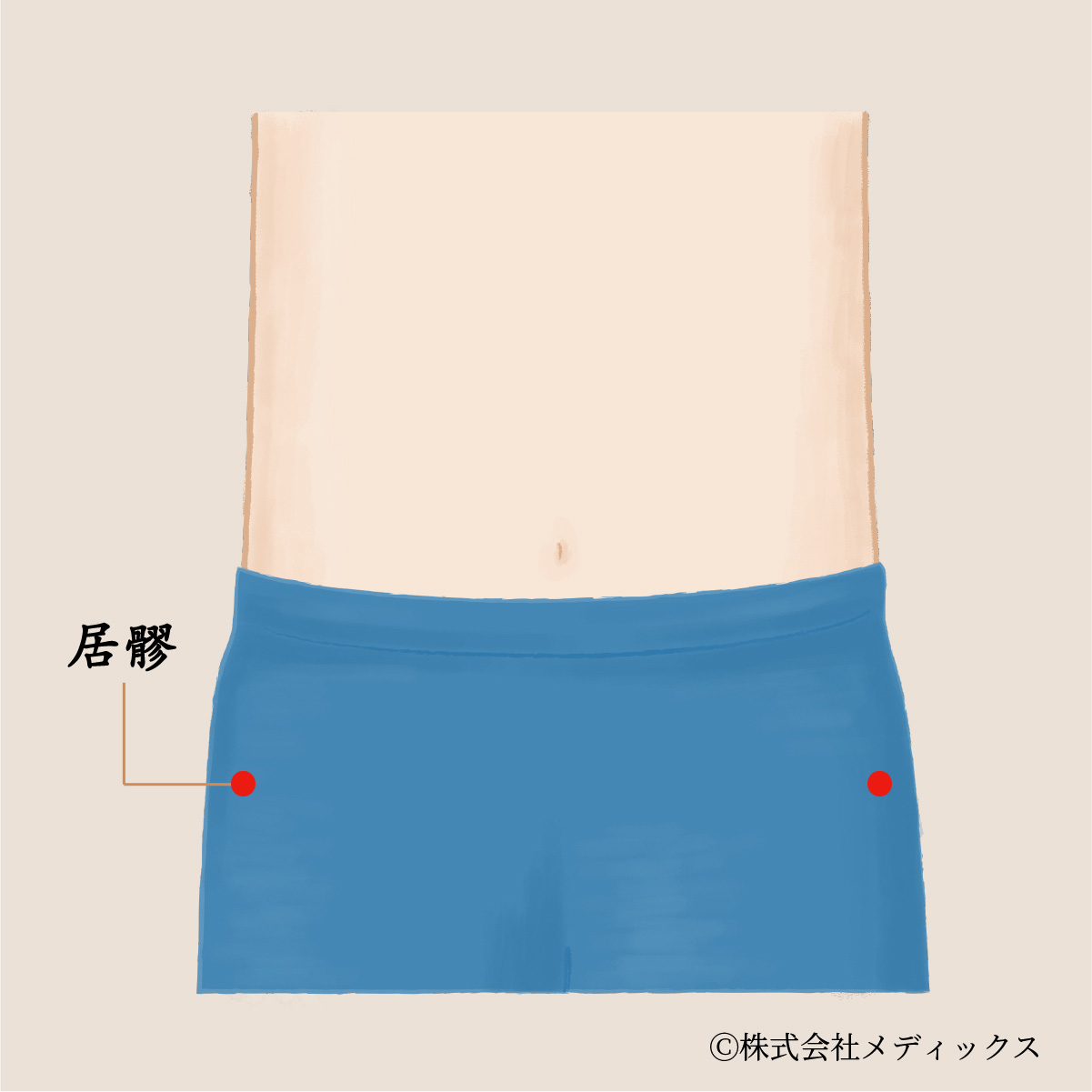

居髎(きょりょう)とは

居髎は、督脈ではなく足の少陽胆経に属する経穴だが、骨盤の側面、上前腸骨棘のすぐ後ろあたりに位置する重要なツボである。

「居」は“とどまる”、“髎”は“骨の隙間”を意味し、骨盤の動きと連動する気血の停滞ポイントとして知られている。

とくに腰まわりや骨盤の歪みに関連する施術では頻繁に使用されるツボのひとつ。

効果と応用

居髎は、腰痛や坐骨神経痛、骨盤の傾きからくる下半身の不調に広く対応するツボ。

また、月経不順や生理痛といった婦人科系の症状にも応用されるケースが多い。

筋肉や関節のバランスを整えるだけでなく、骨盤内臓器の血流改善や冷え対策としても活用されている。

主な効果

骨盤の外側に位置するため、股関節の可動域の拡大や骨盤のゆがみの調整に向いている。

とくに、片側だけの腰痛や足のしびれ、力が入りにくいなどの症状に対して、左右のバランスを見るうえでも指標となる。

また、産後の骨盤調整や冷え性の改善にも活用され、女性の体調管理においては外せないポイントとなる。

注意点

骨盤の外縁にあるが、筋肉の厚い部分にあるため強く押しすぎると鈍痛が残ることがある。

また、正確な位置をとらえないと効果が出にくく、他の筋肉や関節に負担がかかることもあるため、指圧や鍼灸は専門家に任せるのが理想的。

自己刺激する場合は、軽く押して気持ちよい程度で十分。

日常生活での活用法

立ち姿勢で片足ずつ膝を上げるストレッチや、腰を回す体操のなかで自然と居髎が刺激されることが多い。

また、イスに座った状態でテニスボールやストレッチボールをあてて、深呼吸しながら軽く圧をかけるのもおすすめ。

冷えやすい人は、腰からお尻にかけてのラインにカイロを貼ることで、居髎を間接的に温めると良い。

現代医学からの評価

解剖学的には、中殿筋・小殿筋・大腿筋膜張筋などの接点付近に位置し、股関節や骨盤帯の安定に影響を与える。

坐骨神経に近い場所でもあり、神経圧迫に関わる腰下肢痛の緩和ポイントとして理学療法や整体でも重視されている。

現代医学と東洋医学の両面から見ても、腰と骨盤の交差点として機能的な意味合いが強いツボといえる。