【顱息】頭の巡りを整える胆経上の静かな調整ツボ

目次

目次がありません

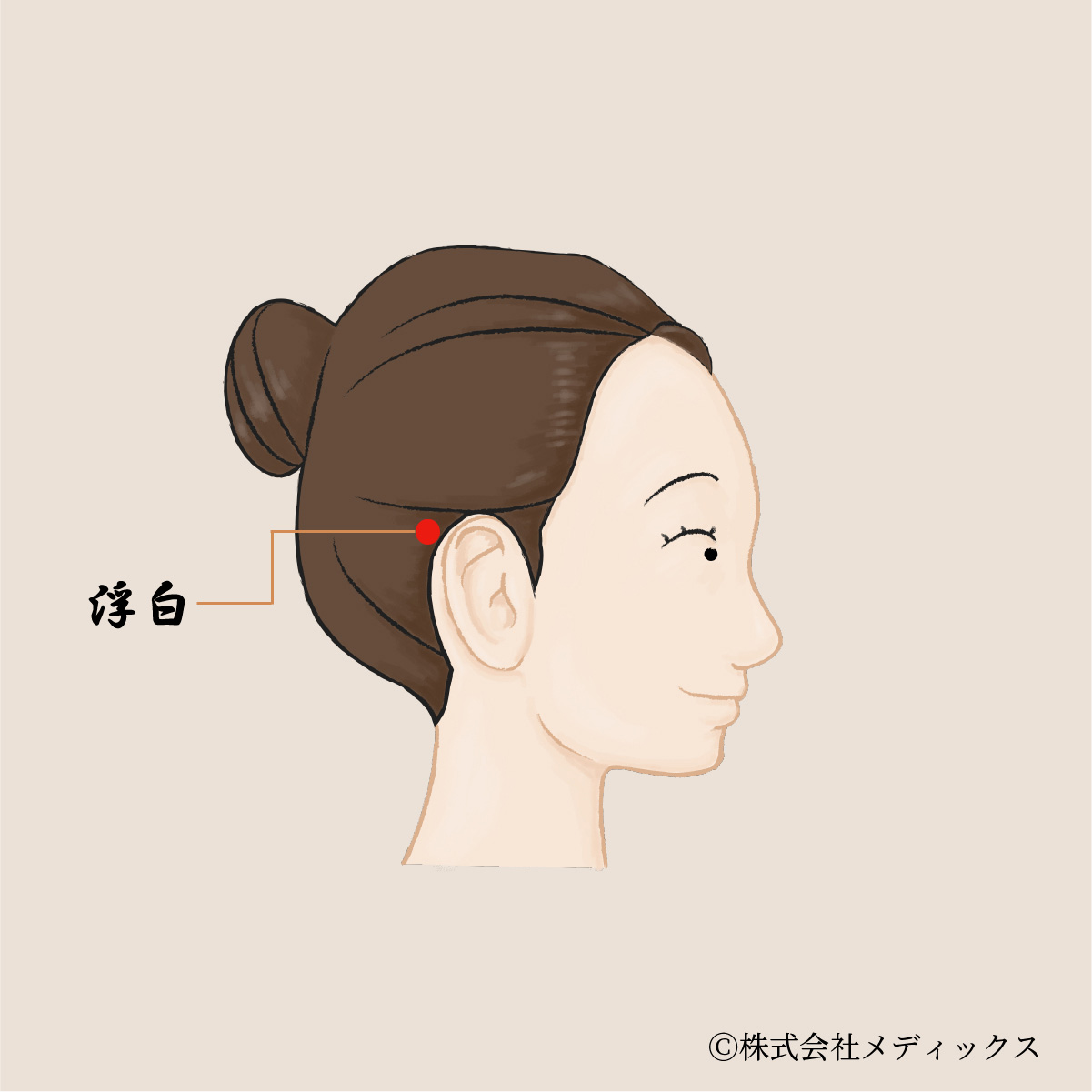

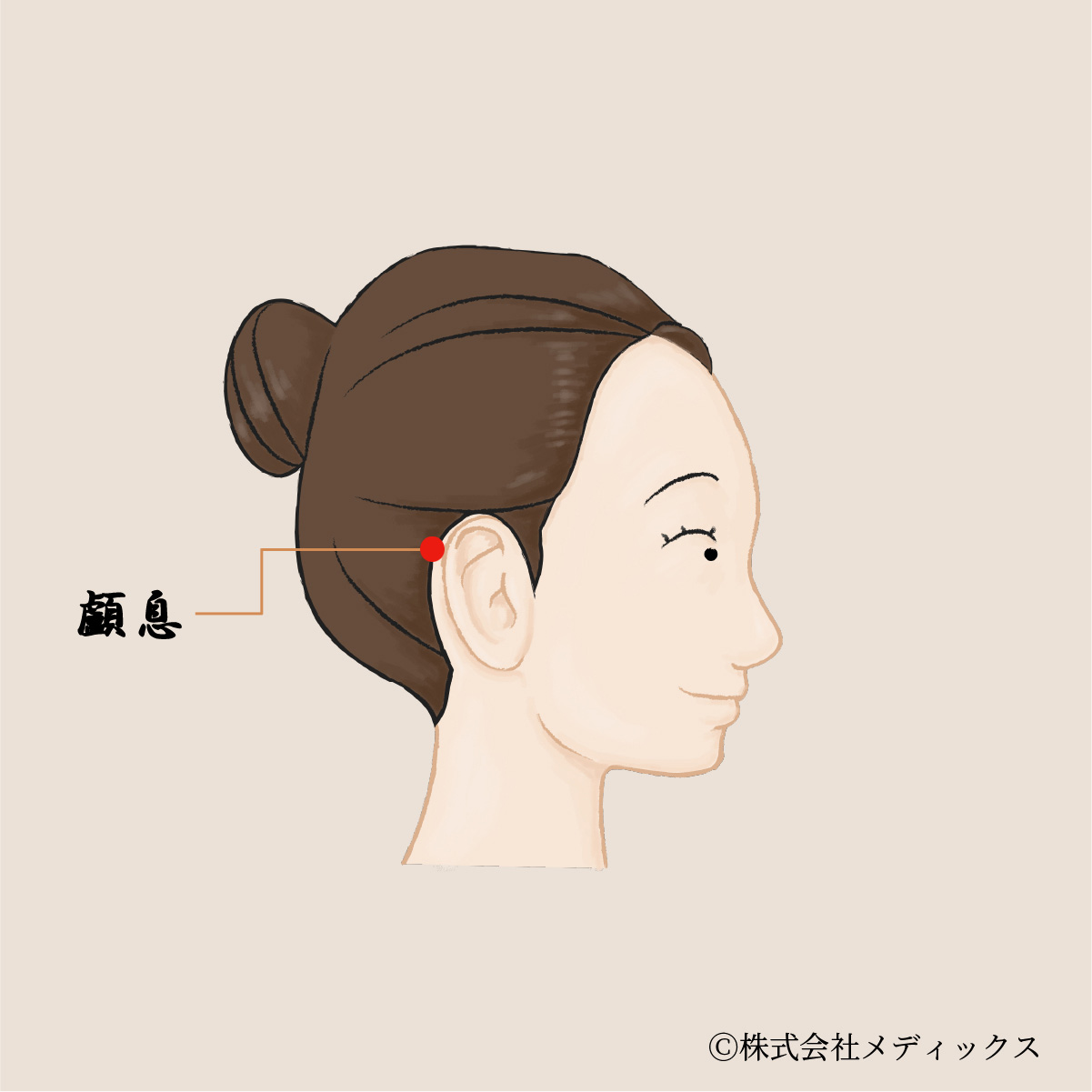

顱息(ろそく)とは

顱息(ろそく)は、手の少陽胆経に属する経穴で、頭頂部のやや側面、率谷(そっこく)と天衝(てんしょう)のあいだに位置し、耳の後ろのライン上にある小さな凹みにあります。

「顱」は頭、「息」は息づく、休まるという意味を持ちます。つまり顱息とは、頭の中で活性しすぎた気を静め、鎮めるように働きかけるツボであり、胆経の側頭部ラインにおける“落ち着き”の象徴的な存在です。

精神的な緊張や、過剰な思考で頭が張っているような状態に対し、顱息は気をめぐらせつつ、静けさを取り戻すための調整点として活用されます。

効果と応用

顱息は、頭痛、めまい、精神的な緊張、目の疲労感、頭重感、のぼせといった症状に対して使われます。

特に、ストレスや怒り、考えごとなどで頭に熱がこもったような感覚や、頭頂部から側頭部にかけての圧迫感・違和感を感じる場合に、胆経のルートを調整する要点として有効です。

また、頭部の胆経は目や耳ともつながっており、顱息もそれらの器官に関連する不調(耳鳴り、目の奥の痛み、緊張性の顎こわばりなど)への補助的な施術点として応用されることがあります。

主な効果

顱息に期待される主な効果は、頭痛や側頭部の張りの緩和、ストレス性ののぼせ・焦燥感の鎮静、眼精疲労・耳鳴り・思考過多による不快感の緩和です。

とくに、緊張型頭痛や、慢性的な精神疲労によって頭の上が重だるく感じるようなケースでは、顱息を刺激することで頭の熱を鎮め、落ち着きを取り戻すサポートになります。

また、睡眠前に顱息付近を優しくマッサージすることで、入眠を助け、眠りの質を改善する補助的な働きも期待できます。

注意点

顱息は頭部の繊細な部位にあり、強い押圧や鋭い刺激は避けるべきツボです。

頭痛がある場合でも、刺激の強さを上げるほど効果があるわけではないため、あくまでソフトな指圧や呼吸とあわせたタッチケアが推奨されます。

また、急性のめまい、発熱、高血圧などの症状があるときには、ツボ療法ではなく医療機関での診察を優先することが大切です。

日常生活での活用法

顱息のセルフケアとしては、両手の指先を使って頭頂から側頭部へやさしく撫でおろすようなマッサージが効果的です。

入浴後や就寝前など、リラックスした状態で顱息のあたりを包み込むようにタッピングしたり、蒸しタオルで温めることで頭の血流が穏やかに整います。

また、目を酷使した日の夜や、考えすぎて眠れない時には、顱息を中心にした頭部ケアを行うことで、精神を鎮め、入眠導入のサポートにもつながります。

現代医学からの評価

現代医学においては、顱息周辺の頭皮や筋膜への刺激が、交感神経の興奮をやわらげ、脳血流や頭皮筋の緊張緩和に寄与するとされており、リラクゼーション療法や頭部マッサージの観点からも一定の注目を集めています。

また、顱息を含む胆経の頭部ツボは、緊張性頭痛、睡眠障害、イライラ感、眼精疲労などの現代的な不調への補助療法として、臨床でも多く使われています。

東洋医学では、顱息は**胆の経気を調え、気血の上昇を落ち着かせる“静のツボ”**とされており、頭と心を静かに整えるための入り口として大切にされています。