【浮白】耳まわりの不調と頭のめぐりを調整するツボ

目次

目次がありません

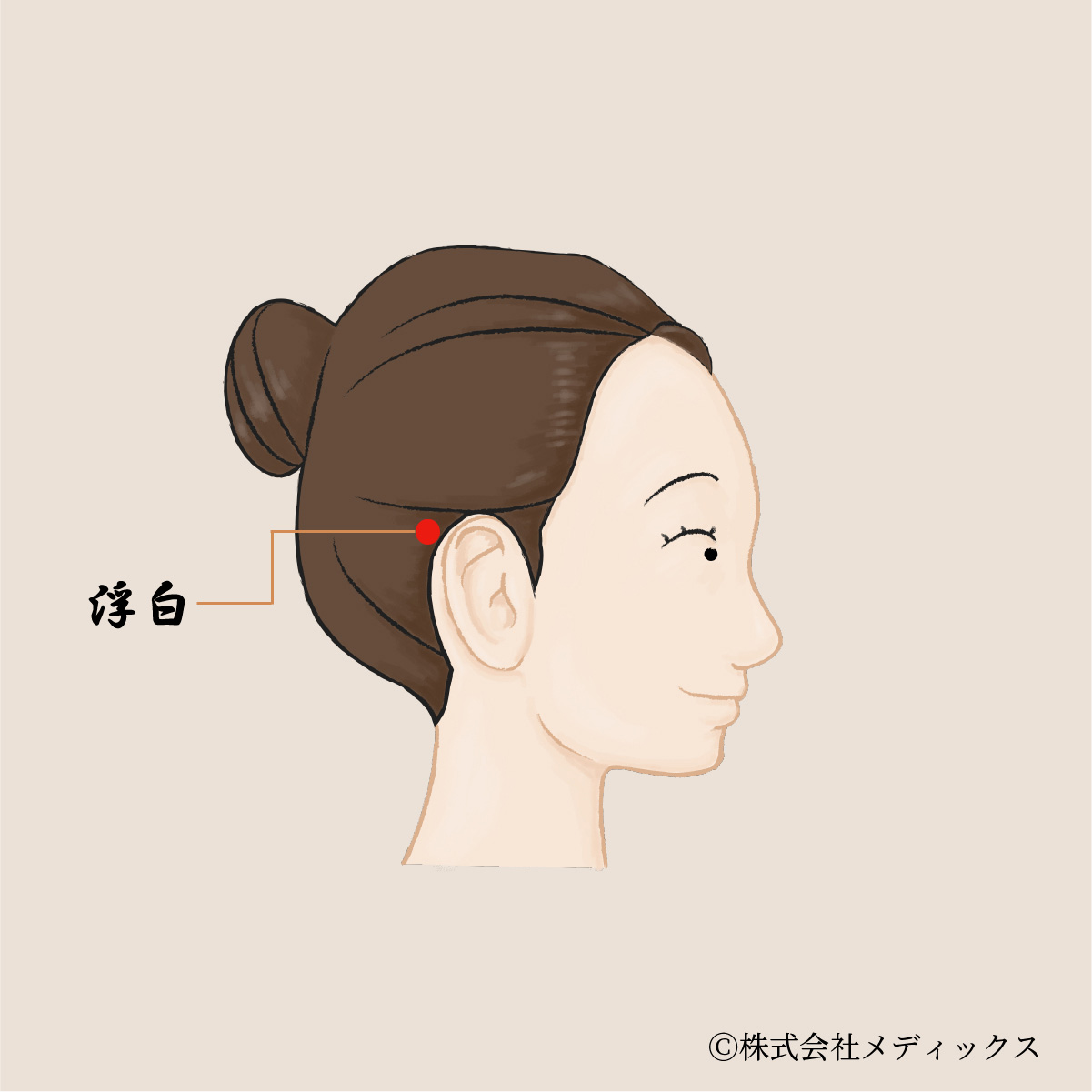

浮白(ふはく)とは

浮白は、足の少陽胆経に属する経穴で、耳の後上方、乳様突起のすぐ後ろで髪の生え際にかかる位置にあります。完骨(かんこつ)や頭竅陰(あたまきょういん)のやや上方にあり、指で耳の後ろをたどっていくと自然に触れられるくぼみが目安になります。

「浮」は上に浮く、「白」は明るく清らかな気を意味し、浮白という名には、頭部の余分な気を発散し、明るく整えるという意味が込められています。

このツボは、耳や頭の循環を整えるとともに、胆経の頭部ラインの流れを促進する調整点として知られています。

効果と応用

浮白は、耳鳴り、難聴、めまい、頭痛、首こり、頭重感、精神的緊張、不眠などに対して幅広く用いられます。

特に、耳の奥の違和感やこもった感じ、天気の変化で頭が重くなる、側頭部や後頭部が緊張しているように感じるといった症状に対し、頭部から首への気血の流れを整える目的で用いられます。

また、胆経の頭部ルート上にあるため、眼精疲労や自律神経の乱れが関与する不調にも活用されることがあります。

主な効果

浮白に期待される主な効果は、耳の詰まり感や耳鳴りの改善、めまいの緩和、後頭部から側頭部のこりの解消、首の可動性の回復、精神的リラックスの促進などです。

特に、気圧の変化や疲労によって耳や頭に不快感が出る方、睡眠の質が低下している方には、完骨・頭竅陰とともに浮白の調整が有効です。

また、頭の緊張や思考過多による頭重感に対しても、巡りを整えるツボとして重宝されています。

注意点

浮白は耳の後方にあり、皮膚が薄く神経も多く分布している部位です。刺激はあくまで軽く、優しいタッチが基本です。

強く押し込むことや、長時間の連続刺激は避けましょう。特に、めまいを感じているときは、座った状態でゆっくり行うことが大切です。

耳や頭に急性の症状がある場合は、ツボ刺激よりもまず医療機関での診察を優先してください。

日常生活での活用法

浮白のセルフケアには、入浴後やリラックスタイムに、耳の後ろから頭頂にかけて指先で軽くなでるようなマッサージが有効です。

また、耳まわりを蒸しタオルで温めた後に、浮白の位置を親指で軽く押さえて、深呼吸しながらゆっくり円を描くようにマッサージすると、緊張がやわらぎやすくなります。

仕事や勉強で頭を使いすぎたと感じるときにも、思考をクールダウンするケアの一環として取り入れることができます。

現代医学からの評価

浮白の周辺には、後頭神経、顔面神経の分枝、浅側頭動脈の後枝、側頭筋などが分布しており、ここへの軽い刺激は筋緊張の緩和、局所の血流促進、自律神経の安定に役立つと考えられています。

鍼灸の臨床では、耳鳴り、突発性難聴、緊張型頭痛、めまい、不眠、首こりなどに対する補助療法として、浮白を含む胆経ラインのツボが活用されています。

東洋医学では、浮白は頭部の過剰な陽気を調整し、耳・目・頭の気を整える要所とされ、心身のバランスを整えるための“静けさ”のツボとして大切にされています。