【膏肓】癒えぬ疲れと奥の痛みに届く、深層のツボ

目次

目次がありません

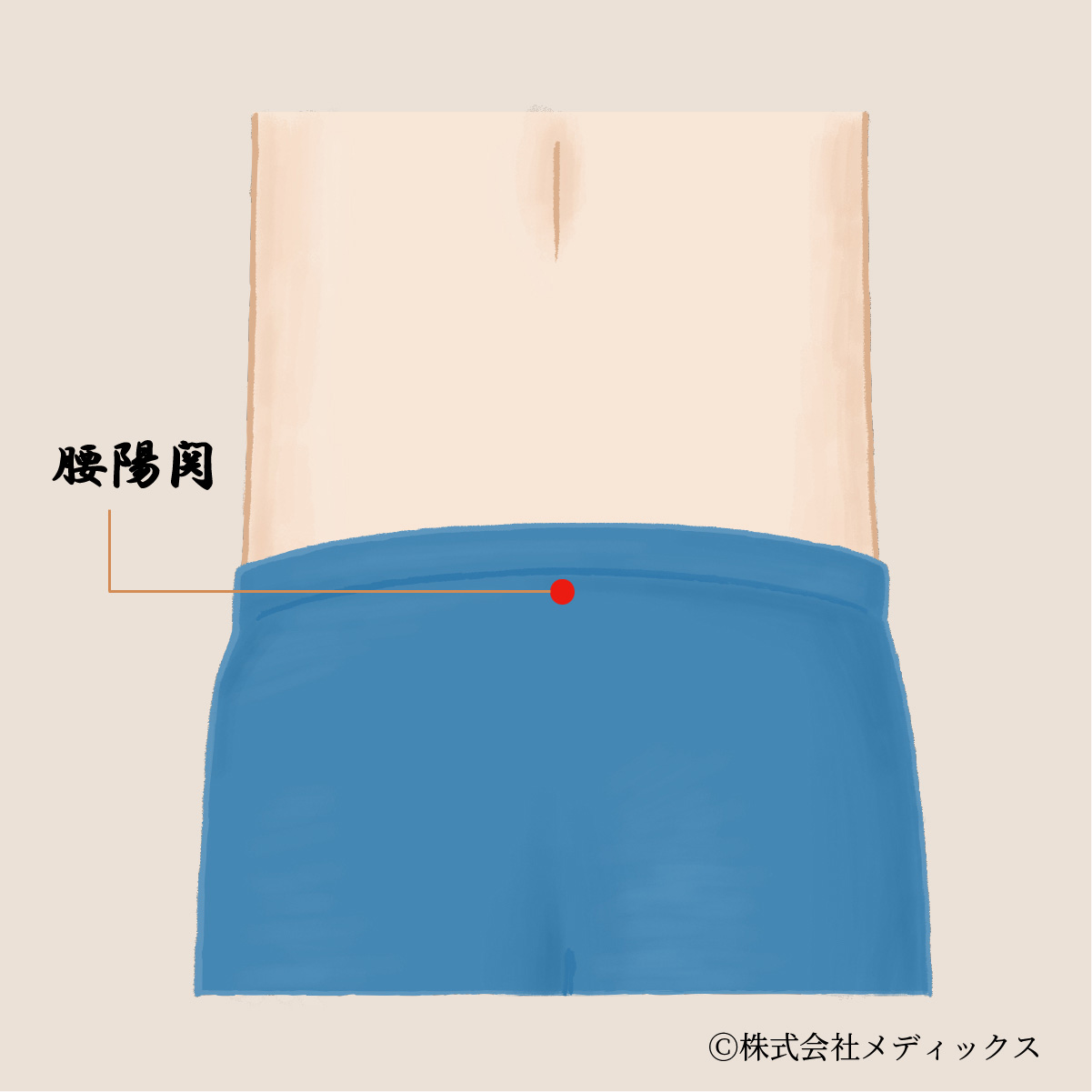

膏肓(こうこう)とは

膏肓は、背中のやや上の位置、肩甲骨の内側にあるツボです。

第4胸椎と第5胸椎の間から外側に、左右それぞれ約3寸(指4本分ほど)のところにあります。

「膏」は脂、「肓」は臓腑と皮膚の間を意味し、古代中国では“治療が及ばない場所”とされていました。

あの有名な表現「病膏肓に入る」の語源にもなったツボであり、身体の奥深くに関わる象徴的なポイントです。

効果と応用

このツボは、慢性化した疲労や背中の深いコリ、または虚弱体質の改善など、なかなか抜けない不調に対して使われます。

肺と心の間に位置することから、呼吸の浅さや胸の詰まり感、さらには情緒の沈みがちな状態にも用いられることがあります。

また、運動不足や長時間同じ姿勢によって、肩甲骨の内側がガチガチに固まってしまったとき、このツボを含む周辺へのケアがとても有効です。

主な効果

膏肓は、体力が消耗しきった状態や、なんとなく元気が出ないときに、身体の深部から力を引き出す助けになると考えられています。

長引く咳や息切れ、背中のだるさ、冷えをともなう疲労感など、複数の症状が複雑に絡んでいるときに注目されるツボです。

また、呼吸と感情が関係しているとされるこの位置では、ストレスや精神的な疲労の影響を受けやすく、そこにアプローチすることで全体の調子が整いやすくなるとも言われています。

注意点

膏肓は、体の深い部分に関連しているため、無理に押したり強く刺激するのは避けたほうが安全です。

自分で正確に探すのが難しい場所なので、ストレッチや温熱で周辺をゆるめるような、やさしいケアがおすすめです。

また、心臓や肺にも近い部位なので、体調に不安がある場合は専門家のサポートを受けながらアプローチするのが安心です。

日常生活での活用法

膏肓のまわりは、長時間の座り姿勢や猫背で固まりやすく、知らず知らずのうちに疲労がたまりやすいエリアです。

まずは姿勢を正すことを意識しつつ、肩甲骨を動かすストレッチや、胸を開くような運動を取り入れると、このツボ周辺の緊張がゆるみます。

湯船につかって全体を温めたあと、蒸しタオルやカイロで膏肓のあるあたりをじんわりと温めるだけでも、呼吸が深くなり背中が軽く感じられることがあります。

現代医学からの評価

膏肓のある場所は、僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋といった姿勢に関わる重要な筋肉の集まるエリアです。

ここがこわばると、呼吸が浅くなったり、肩こりや頭痛、疲れが抜けないといった不調を引き起こしやすくなります。

また、交感神経の影響を受けやすい領域でもあるため、過緊張状態が続いている人にとって、このあたりの筋緊張をゆるめることは、自律神経の安定にもつながるとされています。

東洋医学の“奥深さ”を象徴するような膏肓というツボは、現代人の疲れやすさやストレスに対する、静かな答えを持っているのかもしれません。