【腹痛谷】下腹部の痛みと気の滞りを整える腎経のツボ

目次

目次がありません

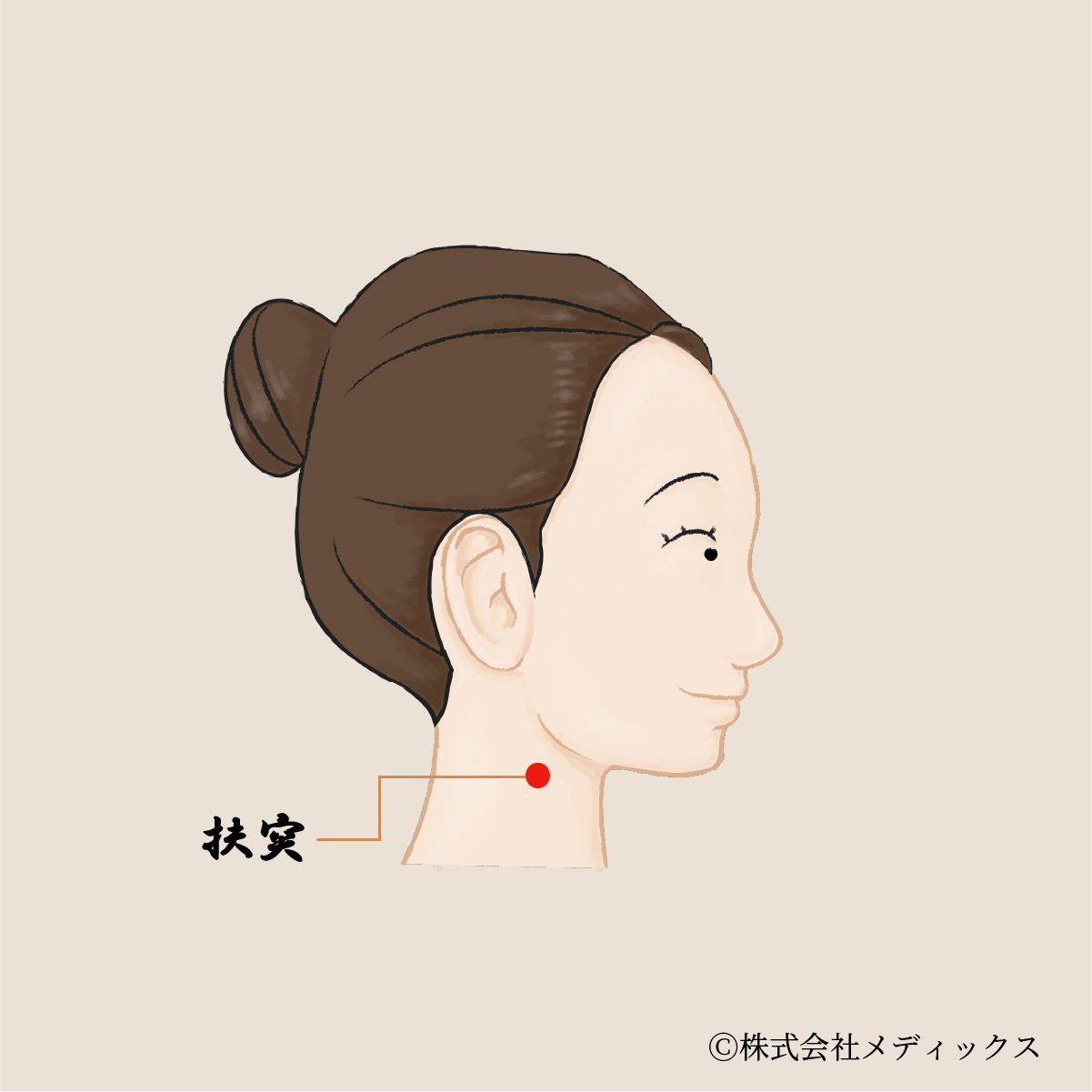

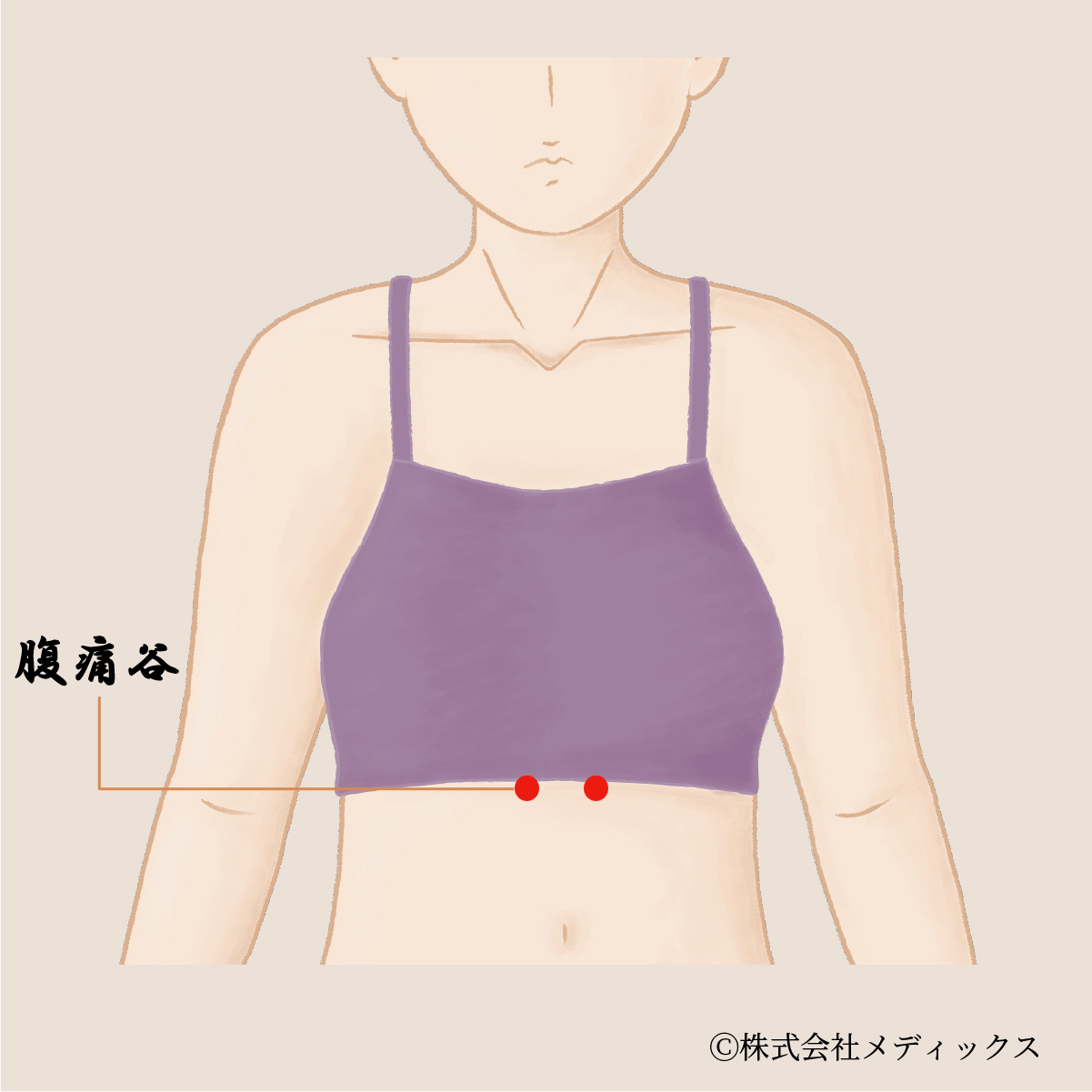

腹痛谷(ふくつうこく)とは

腹痛谷(ふくつうこく)は、足の少陰腎経に属するツボで、臍の下1寸、前正中線から外方0.5寸に位置しています。

「腹痛」は読んで字のごとく腹の痛み、「谷」は気や血が集まり流れる窪地を意味しており、腹部における気血の滞りを緩和するツボとしてその名が付けられました。

腎経は下腹部から始まり、全身にエネルギーを巡らせる大本の経絡とされており、腹痛谷はその流れを整えるための重要な調整点と考えられています。

効果と応用

腹痛谷は、下腹部の不快感や疼痛、婦人科系の症状、消化器の不調に幅広く応用されます。

特に、冷えや虚弱により引き起こされる腹痛、生理不順、生理痛、下痢といった症状に対して、腎の働きを補う形で用いられます。

腎は東洋医学において「命門の火」とも呼ばれ、生命力の根源とされるエネルギーの貯蔵庫です。

その腎経の初期に位置する腹痛谷は、体内の冷えや停滞を解きほぐし、内臓の動きを支える働きがあるとされています。

主な効果

腹痛谷への刺激によって期待される主な効果には、下腹部の痛みや違和感の緩和、冷えによる消化器症状の改善、生理不順や月経痛の緩和があります。

とくに、下腹部が張って重い、内部から冷えるような腹痛、または神経性の腹部不快感に対して、気と血の循環を促進する目的で用いられます。

また、内臓の動きが鈍くなっている状態、例えば便秘や下痢といった消化機能の不安定さにも、腎を支える補助的なツボとして役立つことがあります。

注意点

腹痛谷は下腹部の中心に近く、膀胱や子宮、腸管といった内臓に隣接する部位にあります。

そのため、深い押圧や不正確な位置での刺激は避けるべきです。

特に妊娠中の方、婦人科系疾患をお持ちの方、強い腹痛がある方は、必ず専門家の判断のもとで施術を行うようにしてください。

また、内臓疾患の兆候が疑われるような痛みがある場合には、ツボに頼らずまず医療機関での検査を受けることが重要です。

日常生活での活用法

腹痛谷は、自分で刺激することも可能な部位にありますが、穏やかなタッチでのケアが基本です。

入浴後やリラックスした状態で、両手でお腹を軽く温めながら、腹痛谷周辺を円を描くように優しく撫でたり、軽く圧迫するように刺激することで、下腹部の気血の流れを助ける効果が期待されます。

また、冷えが原因となっている腹部の不調を抱えている人は、腹巻きや湯たんぽなどでこの部位を日常的に温めるだけでも、腹痛谷の働きを補う間接的なケアになります。

現代医学からの評価

現代医学において腹痛谷のようなツボは、解剖学的構造と一致しない部分があるため、明確な生理作用としては説明されにくい側面があります。

しかし、腹部の皮膚や筋膜を通じて自律神経系に働きかけることで、腸管の蠕動運動を整えたり、内臓の血流を促進する間接的な効果があるとする研究報告も存在します。

腹痛谷はそうした腹部反応点の一つとして、特に精神的ストレスや冷えによる内臓機能の不調に対して補助的なアプローチが可能な部位として注目されています。