【懸釐】側頭部の緊張をやわらげる胆経の静かなツボ

目次

目次がありません

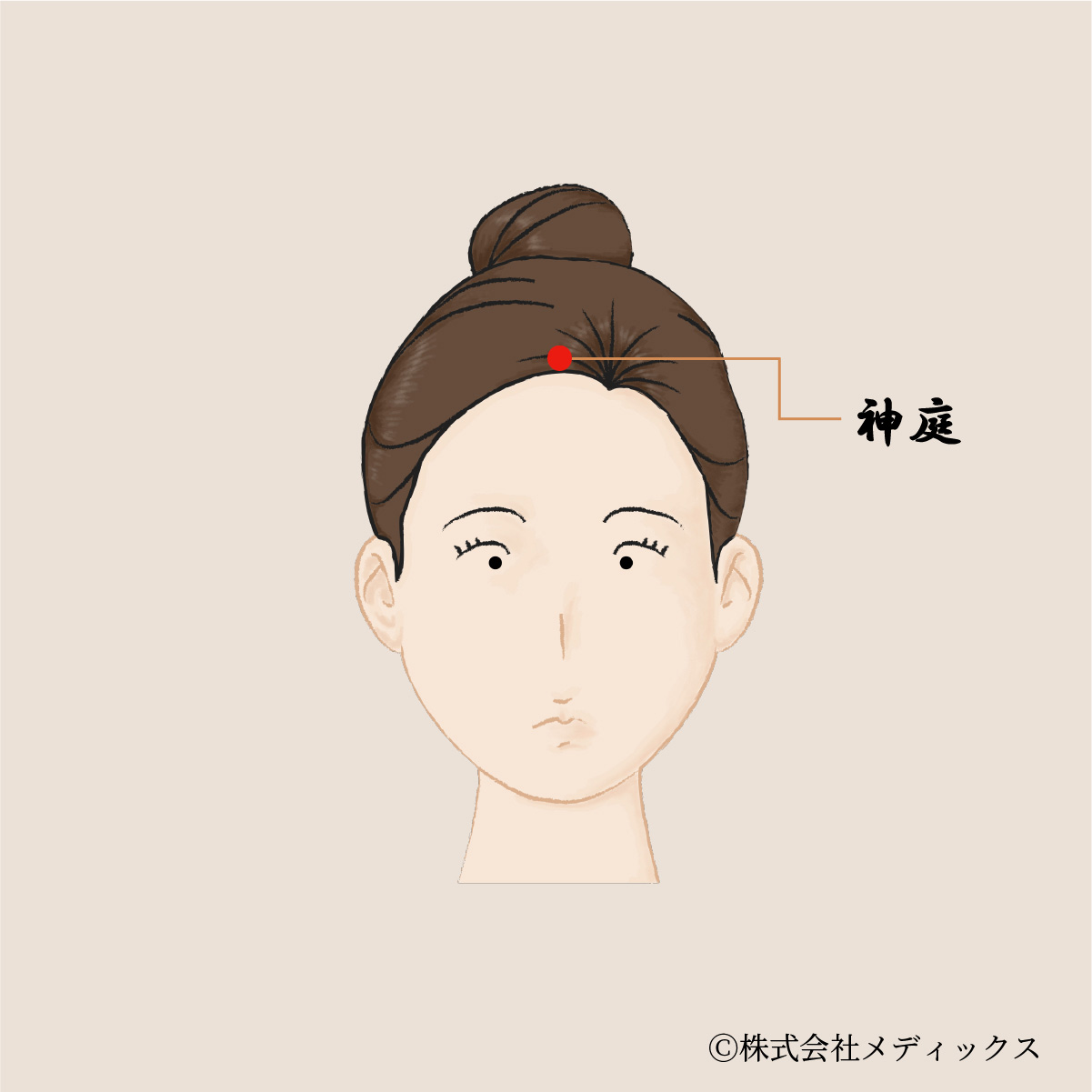

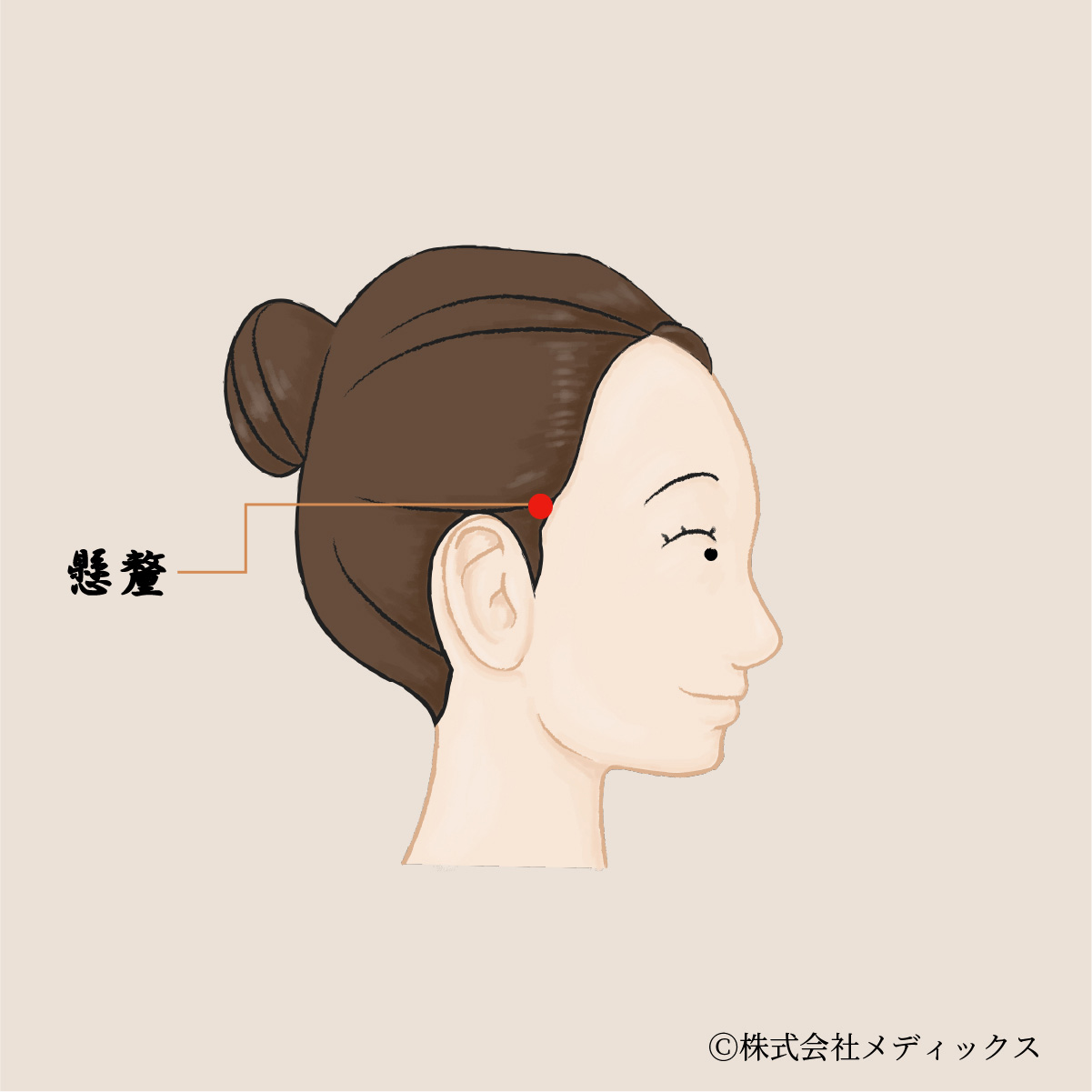

懸釐(けんり)とは

懸釐は、足の少陽胆経に属する経穴で、耳の上方、角孫(かくそん)と率谷(そっこく)を結ぶライン上で、角孫から約3分の1の位置にあります。

「懸」は垂れる、「釐」は調えるという意味があり、懸釐という名は、垂れこめた気を整理し、気血の流れを平静にするツボという意味を表しています。

胆経は側頭部から体幹、脚へと長く走る経絡で、懸釐はその頭部に位置することで、頭痛・めまい・精神的な高ぶりを調整する役割を担います。

効果と応用

懸釐は、頭痛、特にこめかみや側頭部に現れるズキズキする痛み、めまい、耳鳴り、顔の緊張感や疲労感などに対して使用されます。

ストレスや長時間の眼の酷使によって、頭部に気がこもりやすくなる現代人にとって、頭の緊張を解きほぐす調整点として有効です。

また、胆経は眼とも深く関係するため、眼精疲労やまぶたのけいれん、目の奥の重だるさにも応用されます。

主な効果

懸釐には、側頭部の痛みや張りの軽減、めまいの鎮静、気の高ぶりの抑制、目の疲れの緩和といった効果が期待されます。

特に、精神的な緊張やストレスによって「気」が上に昇ってしまう人の不調に対して、懸釐はそれを引き下ろして調える働きを担います。

角孫や率谷と併用することで、胆経の側頭部ライン全体の巡りを整える効果が高まります。

注意点

懸釐は頭部にあるため、強い刺激や長時間の押圧は避け、やさしく触れることが基本です。

頭痛が強いときや、耳の不快感が急激に現れているときは、無理に刺激を加えず安静を優先してください。

また、症状が長引いたり悪化する場合には、専門の医療機関での診察を受けることが重要です。

日常生活での活用法

懸釐はセルフケアでも触れやすい部位にあり、こめかみから耳の上にかけて円を描くようにマッサージする方法が有効です。

また、デスクワークや読書などで頭が疲れてきたときには、蒸しタオルで側頭部を温め、懸釐付近を軽くなでるだけでも巡りが整い、リラックスしやすくなります。

気分が高ぶって眠りにくい夜には、深呼吸をしながら両手で側頭部をそっと包み込むケアがおすすめです。

現代医学からの評価

懸釐が位置する側頭部には、側頭筋や顔面神経、浅側頭動脈の枝が分布しており、軽い刺激が筋緊張の緩和や頭部血流の改善、自律神経の安定に関係していると考えられています。

鍼灸の臨床現場では、片頭痛や緊張型頭痛、眼精疲労、ストレス性のめまいなどに対して、懸釐を含む胆経ラインが多用されます。

東洋医学では、懸釐は頭部に昇りすぎた陽気を鎮め、胆の気を和らげる重要なツボとされ、精神と身体のバランスを調整する要穴として重視されています。