【関元兪】元気と生命力の根を支える要のツボ

目次

目次がありません

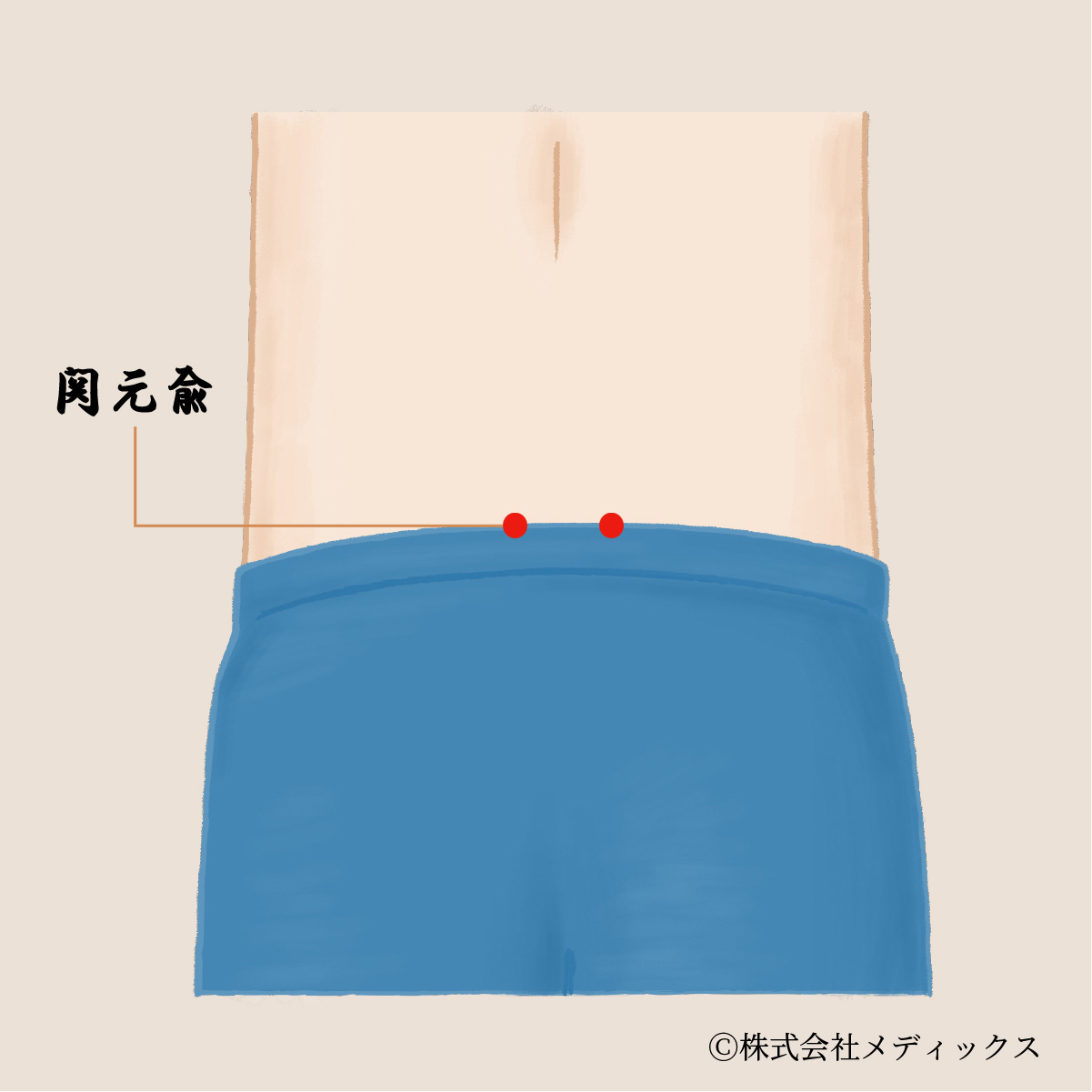

関元兪(かんげんゆ)とは

関元兪(かんげんゆ)は、足の太陽膀胱経に属するツボです。

第5腰椎と第1仙椎の間にあり、背骨の中央から外側へおよそ一・五寸の位置に左右対称で取ります。

前側の任脈にある「関元」と対をなす位置にあることからこの名がつけられ、体の根本的なエネルギーに関わるツボとして古くから重視されています。

効果と応用

このツボは、腎の働きを助け、冷えや疲れ、泌尿器や生殖器に関係する不調を整えるために用いられます。

体力が落ちているときや、下腹部が冷えやすい体質の人にとって、背中から支えるように働きかけてくれるポイントです。

月経不順や頻尿、精力低下などにも応用されることがあります。

主な効果

関元兪には、腎気を補い、下半身の機能を整える働きがあります。

そのため、腰や足がだるいとき、元気が出ないとき、あるいはお腹が冷えているような状態に対して使われます。

また、体の奥にあるエネルギーの不足を補うように作用することから、慢性的な疲労や体質改善の一環として取り入れられることもあります。

注意点

このツボは腰の深い部分にあり、無理な押し方をすると筋肉や神経を刺激しすぎてしまうおそれがあります。

とくに、体が冷えているときや、筋肉が強く張っているときは、力を抜いてやさしく扱うようにします。

体力が落ちているときには、長く押すよりも短時間の温めや軽いタッチの方が安心です。

日常生活での活用法

寝る前や入浴後に、関元兪を含む腰の中心から外側を蒸しタオルなどで温めると、全身がリラックスしやすくなります。

足腰の疲れが取れにくいときにも、このツボのまわりを手のひらで包み込むようにして温めると、落ち着きやすくなります。

お腹の冷えを感じるときは、背中とお腹を両方ケアすると効果が高まります。

現代医学からの評価

このツボの位置には、骨盤の深部に通じる神経や血管があり、泌尿器や内分泌機能と関連しています。

背部から温熱刺激を加えることで、副交感神経のはたらきが高まり、内臓の調整や睡眠の質の向上につながる可能性があります。

慢性的な冷えや疲労感に対して、補助的なセルフケアとして取り入れられる例も増えています。