【耳門】聴覚の通りを開く耳まわりのツボ

目次

目次がありません

耳門(じもん)とは

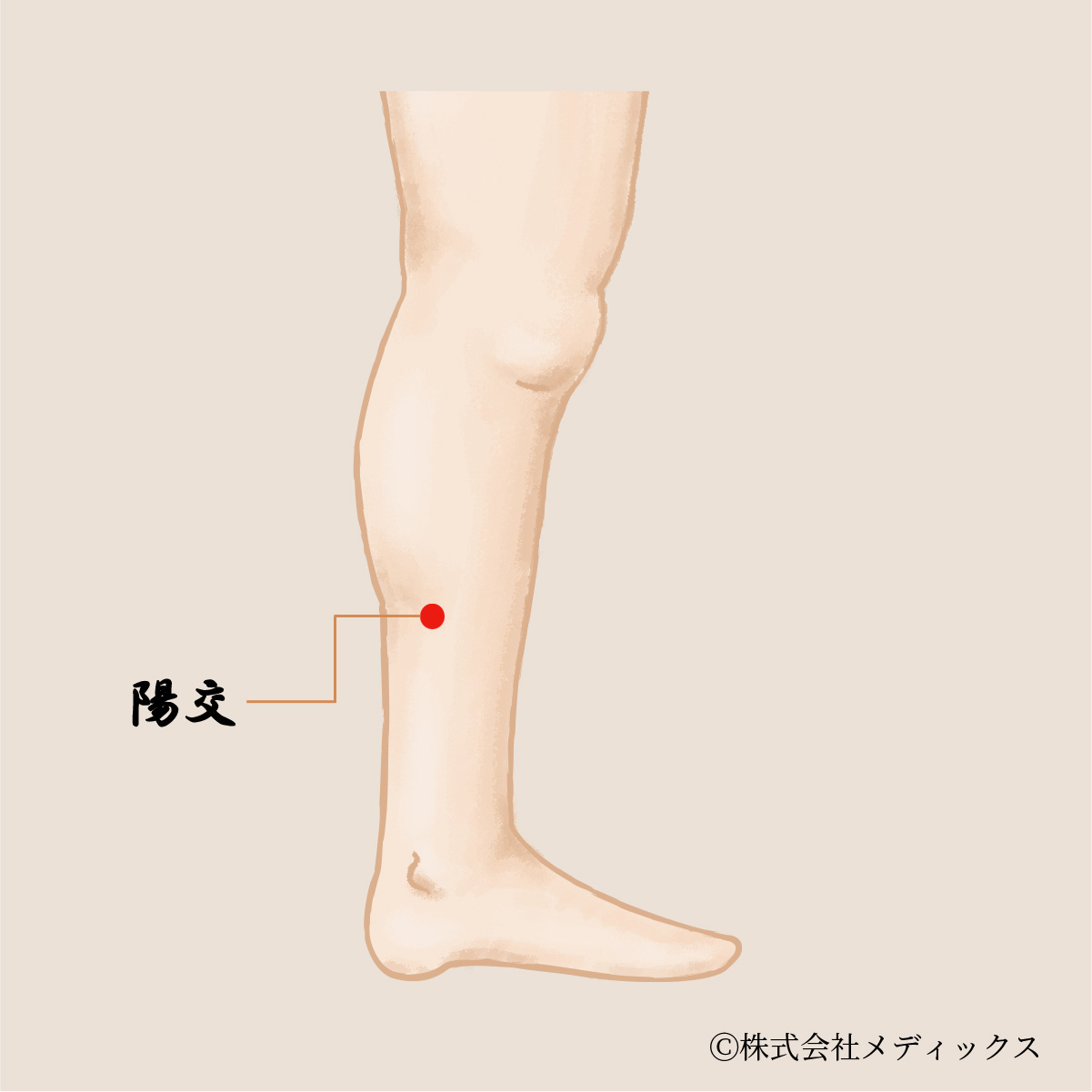

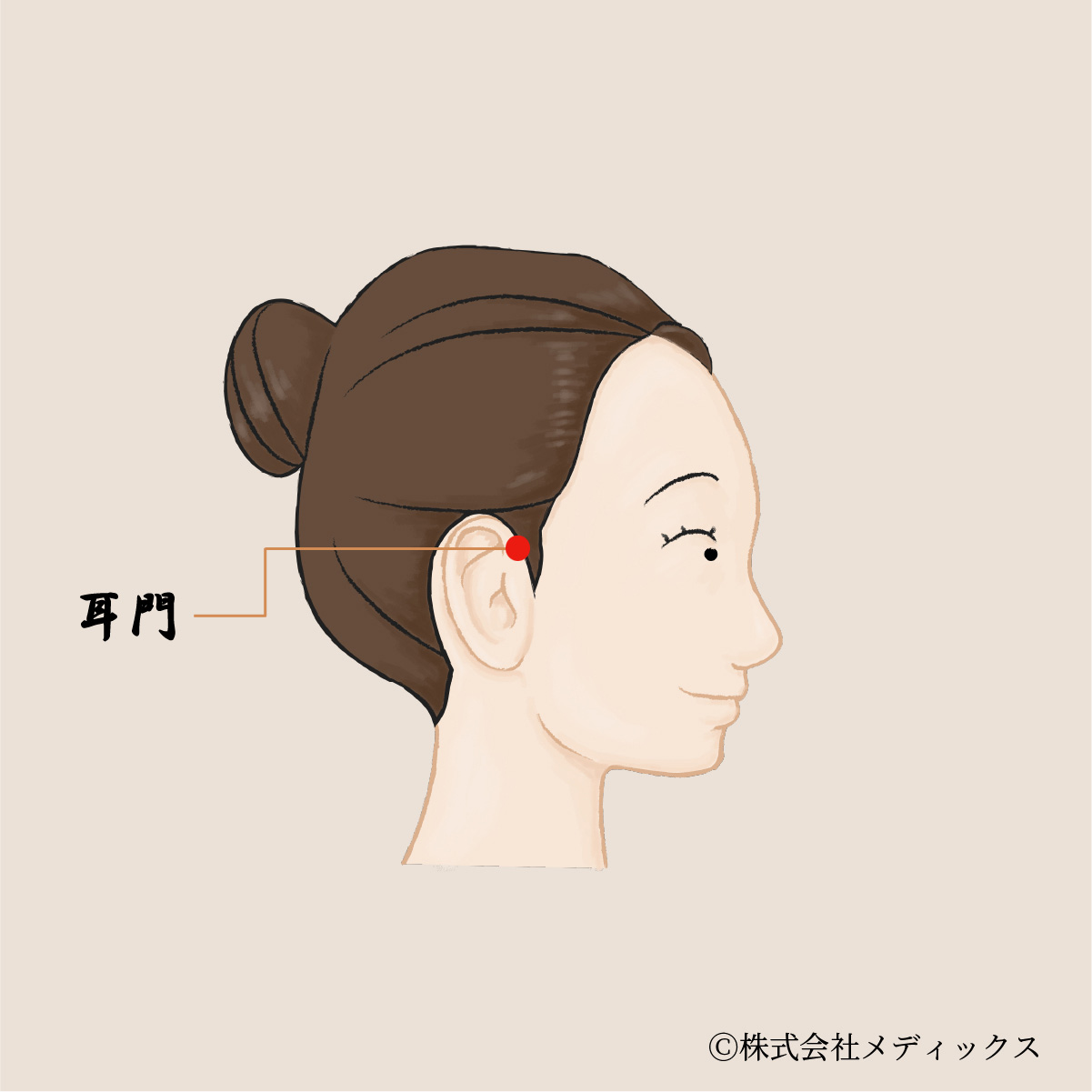

耳門(じもん)は、手の少陽胆経に属する経穴で、耳のすぐ前方、耳珠(じじゅ:耳の前にある小さな突起)の上端と下顎関節の間にあるくぼみに位置します。

このツボは、口を開いたときにわずかにくぼみが現れる場所にあり、耳と関節の隙間にあたります。

「耳門」の名称は、耳に通じる門(出入口)という意味で、まさに耳の機能に直接関わる経気の通路を象徴しています。

胆経は耳のまわりをめぐる重要な経絡であり、耳門はその流れの要所として、聴覚や顎関節の働きを調整する役割を担っています。

効果と応用

耳門は、耳鳴り、難聴、耳閉感、顎関節症、歯ぎしり、顔面麻痺など、耳およびその周囲に関する症状に広く用いられます。

とくに、風邪やストレス、気圧変化などによって耳の通りが悪くなったときや、耳がボワッと詰まったように感じるときには、耳門を中心とした施術で気の流れを開くことができます。

また、耳の後ろにある翳風(えいふう)、耳の上にある和髎(わりょう)などとあわせて使うことで、耳周囲の気血の流れを広く整える調整法として効果が高まります。

主な効果

耳門に期待される代表的な効果は、耳鳴りの緩和、軽度の難聴の改善、耳のこもり感や圧迫感の解消です。

さらに、顎関節の動きに違和感がある場合、開閉時に音が鳴る、痛むといった症状にも効果的とされています。

また、顔面神経のバランスを整える目的でも応用されており、顔面のゆがみやこわばりがある場合の補助ケアとしても使われることがあります。

注意点

耳門は下顎関節のすぐそばにあるため、口を開閉しながら位置を確かめるのがポイントですが、非常にデリケートな部位です。

自己流で強く押すのは避け、穏やかな指圧や鍼灸師による繊細な刺鍼での施術が推奨されます。

耳周辺は神経や血管が集中しているため、過度な刺激はかえって不調を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。

また、中耳炎などの感染症、急な聴力低下がある場合には、まずは耳鼻咽喉科での診察を優先してください。

日常生活での活用法

耳門は自分でも比較的簡単に触れることができるため、軽いタッチでの刺激や温熱ケアが有効です。

リラックスした状態で、人差し指や中指の腹を使って円を描くように耳門をなでるように刺激することで、耳周囲の緊張が和らぎ、血流が改善されます。

また、ホットタオルを耳全体にあてるように温めると、耳門周辺の気血の滞りが緩和され、耳のこもり感やストレス由来の耳鳴りが軽減する場合もあります。

長時間のイヤホン使用や、気圧差による耳の不快感を感じたときにも、このツボへの軽いケアが役立ちます。

現代医学からの評価

耳門がある側頭部の領域には、顔面神経、顎関節、外耳道といった感覚と運動の交差点が集中しています。

このため、耳門への適切な刺激が、咀嚼筋や耳介の血流、顎関節の動きに良い影響を与える可能性があると考えられています。

鍼灸の臨床研究でも、耳門を含む耳周囲のツボへの施術が、突発性難聴や耳鳴り、顎関節症への補助療法として一定の効果をもたらすとの報告があり、治療現場でも広く使用されています。

東洋医学では、耳門は**「耳の気が出入りする関所」**として、聴覚の不調を整えるもっとも基本的なツボのひとつとされています。