【腰兪】腰の動きと腎の力を支えるツボ

目次

目次がありません

腰兪(ようゆ)とは

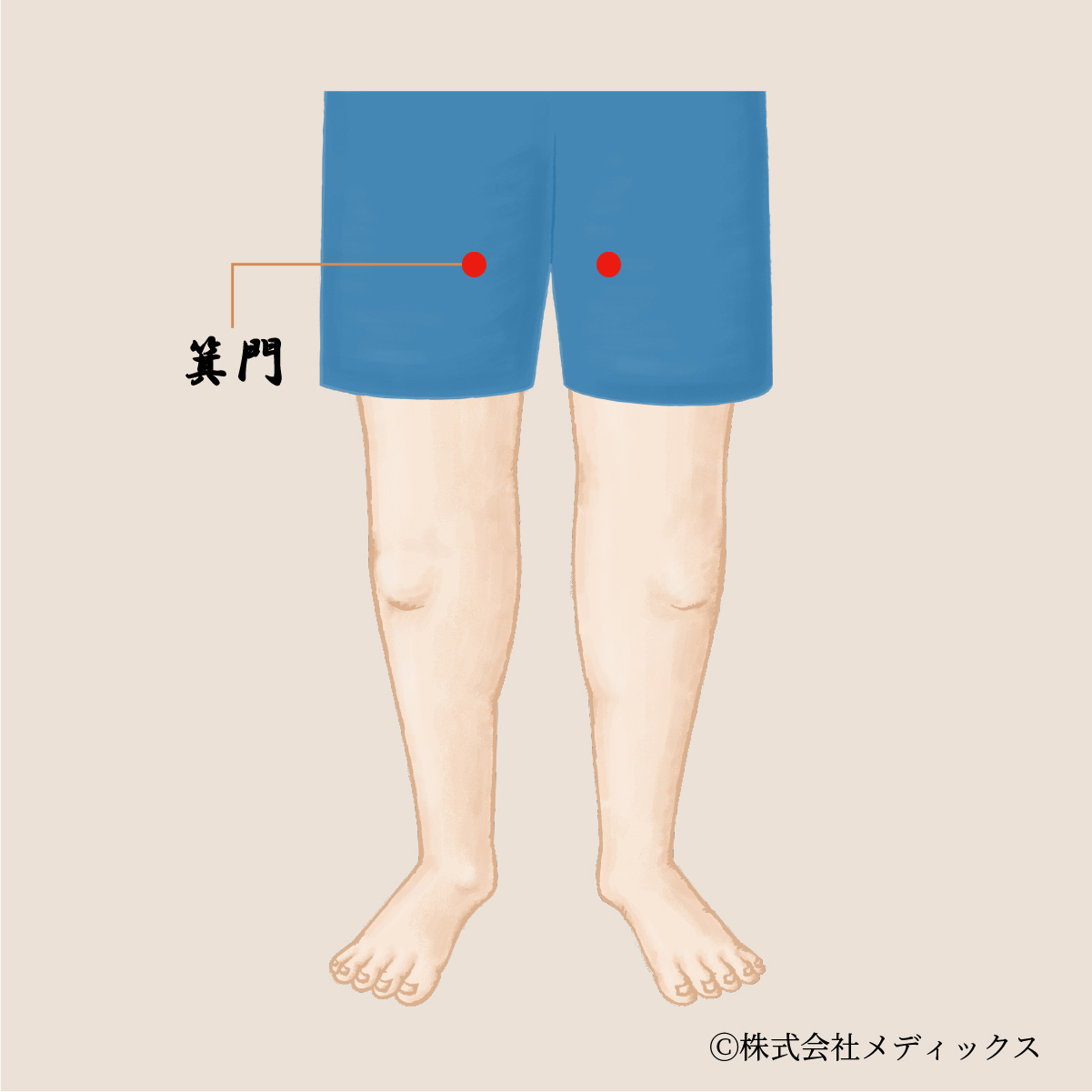

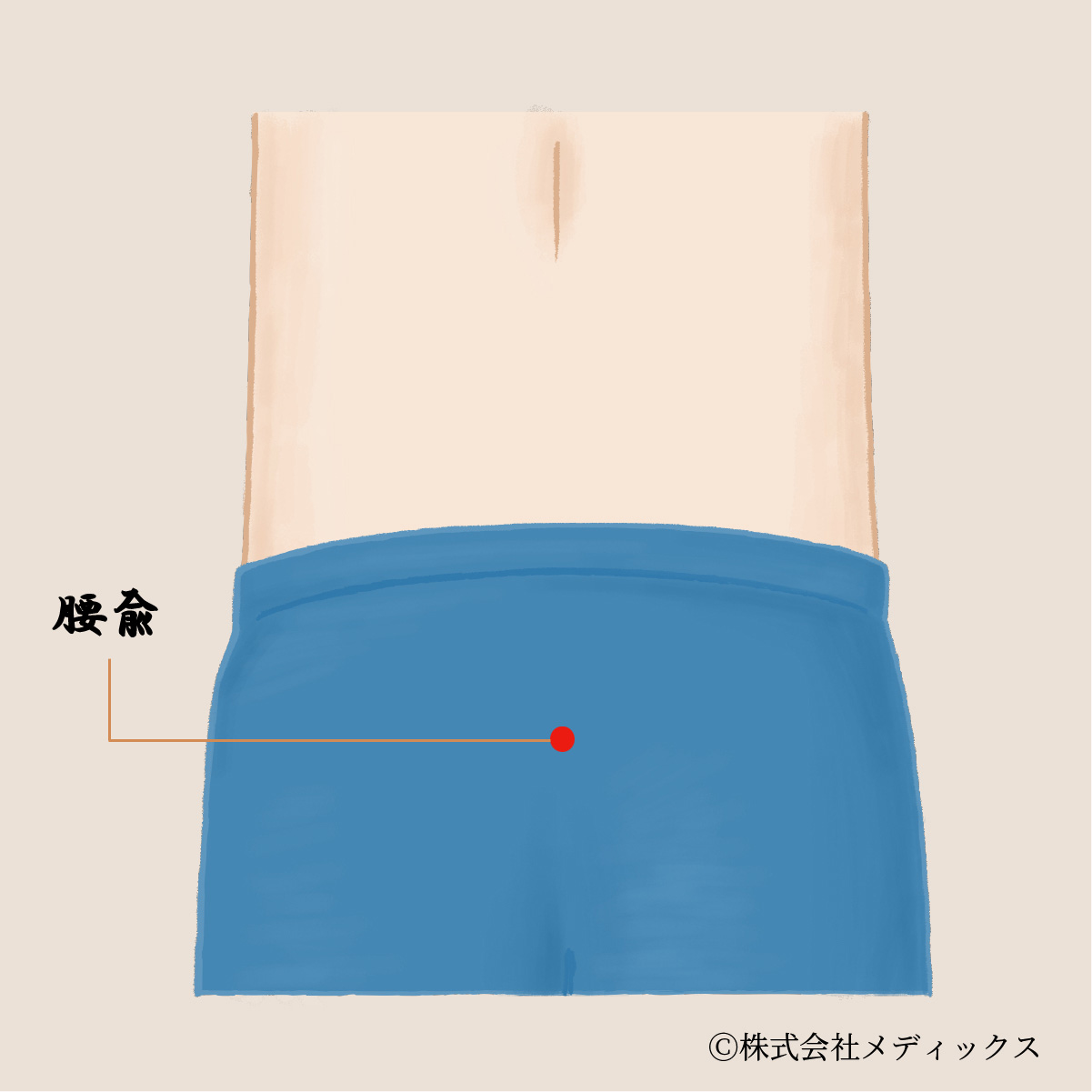

腰兪は、督脈に属する経穴で、仙骨の上部にあたる第2仙椎棘突起の下、正中線上に位置している。

「兪」は“出入口”や“通り道”を意味し、ここは腰部と腎のエネルギーが出入りする要所とされている。

下半身全体の調整や、腎機能の強化、泌尿器系のサポートに関わるツボとして重要視されてきた。

効果と応用

腰の痛みやこわばり、足腰の冷えなど、下半身の虚弱症状全般に用いられることが多い。

また、腎の機能を補うツボとしても知られ、排尿トラブルや性機能の低下、耳鳴りやめまいといった症状にも応用される。

慢性的な疲労感、気力の低下、腰が抜けるような感覚がある場合など、体の深部に根差す不調に対して選ばれることがある。

主な効果

腰まわりの血流や神経の働きを促進し、筋肉のこわばりや鈍い痛みをやわらげる作用がある。

さらに、東洋医学でいう「腎」は生命エネルギーの貯蔵庫とされるため、腰兪を刺激することで体全体の根本的な元気を引き出す効果が期待されている。

特に冷え体質や夜間頻尿など、下半身の弱さが気になる人には重要なポイントとなる。

注意点

仙骨部にあるため、過度な圧迫や強い指圧は避けた方がいい。違和感がある場合はすぐに中止し、無理に刺激しないことが大切。

また、ぎっくり腰やヘルニアなど明確な疾患があるときは、ツボを使う前に必ず専門医の判断を仰ぐようにする。

日常生活での活用法

入浴時や就寝前に、両手で骨盤の上あたりを温めるように包み込むと、自然と腰兪が刺激される。

カイロを貼る位置としても最適で、冷えやすい人は冬場に活用すると調子が整いやすくなる。

また、座った姿勢でゆっくり骨盤を前後に動かすストレッチの中でも自然に圧がかかるため、日常的に取り入れやすい。

現代医学からの評価

腰兪の位置は、仙骨神経叢や骨盤内臓神経に近接しているため、泌尿・生殖器系や下肢の感覚に関係する神経の働きとリンクしていると考えられる。

そのため、腰兪への適切な刺激は、神経系の調整や骨盤内の血流改善にもつながるとされ、整体や鍼灸領域でも実践的に活用されている。