【魄戸】呼吸と心を整える、肺の気の出入り口となるツボ

目次

目次がありません

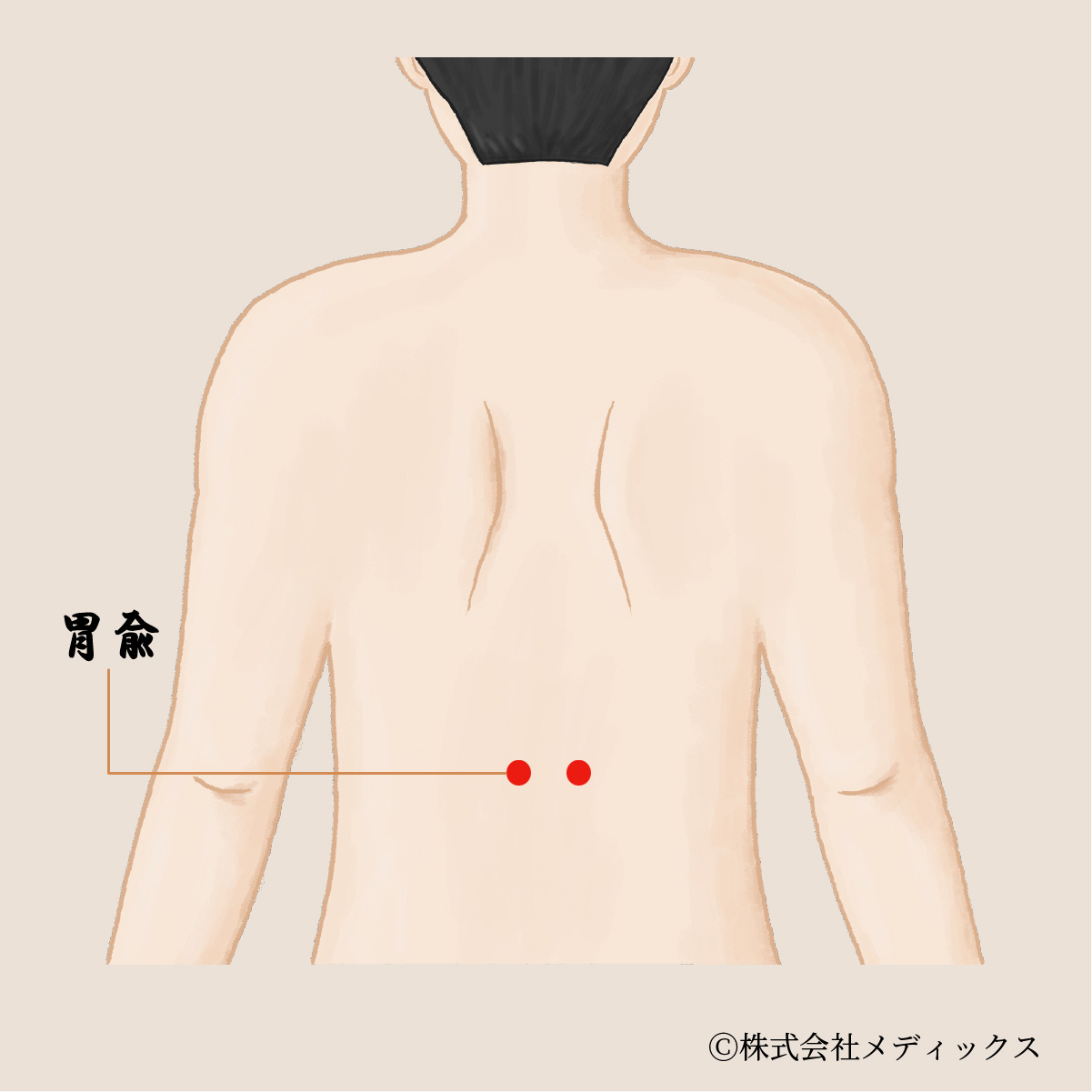

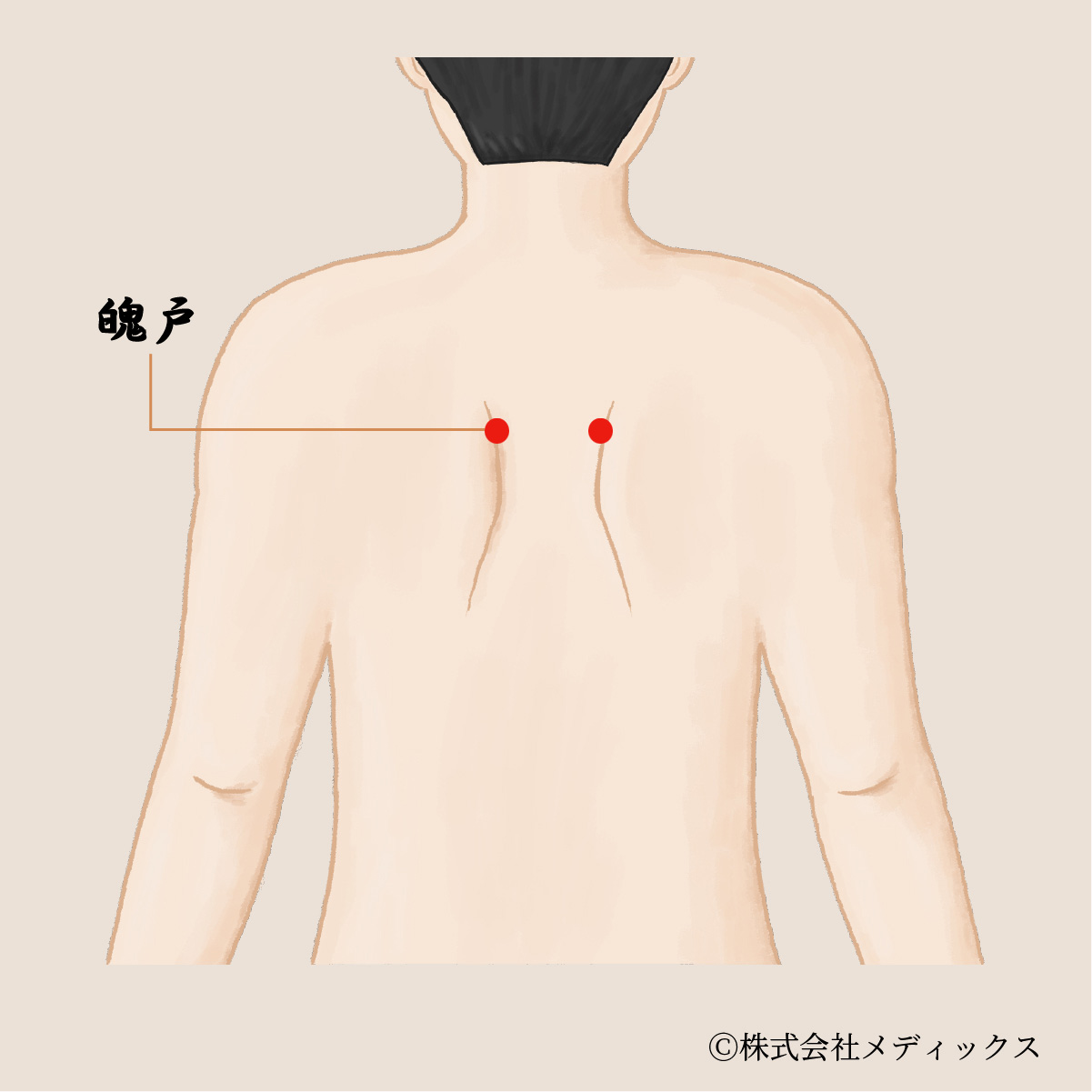

魄戸(はっこ)とは

魄戸は、背中の上部に位置するツボで、「魄」は肺に宿る魂、「戸」は門を意味します。

つまりこのツボは、肺の働きと深く関わる“気の出入り口”のような存在として考えられています。

場所は第3胸椎と第4胸椎の間から外側へ、左右それぞれ指4本分ほど離れたあたり。

肩甲骨の内側やや上あたりで、少し猫背気味になると緊張がたまりやすいポイントです。

効果と応用

このツボは、東洋医学では肺経と関連し、呼吸器系のバランスを整える作用があるとされています。

咳や息切れ、喘息の症状が出たときに、このあたりのこわばりをやわらげることで、呼吸がスムーズになることがあります。

また、肩から背中にかけての張りや、首すじのこりにも使われることがあり、呼吸が浅くなっているときにとくに注目されるポイントです。

呼吸と精神状態はつながっているため、ストレスや不安を感じたときにも、背中を開くようにこのツボを意識することで、気持ちがゆるみやすくなる場合もあります。

主な効果

呼吸が浅い、息が詰まるような感じがする。

咳が長引いている、胸がつかえている。

そんなときに、魄戸は内側から肺を支えてくれるような存在です。

肩甲骨まわりの血流をよくして、背中の動きや呼吸のリズムを自然に整えてくれるので、呼吸器系の不調とともに、上半身の緊張をケアしたい人にも適しています。

注意点

魄戸は背中の上部にあり、筋肉や神経、さらには肺にも近い位置です。

そのため、強い指圧や長時間の押圧は避けたほうがいいツボです。

とくに風邪の初期や体が弱っているとき、熱があるときなどは慎重に扱う必要があります。

刺激よりも、温めたり、さするようなやさしいケアが基本です。

日常生活での活用法

姿勢が悪くて背中が丸くなりがちな人は、このあたりのツボが常にこわばっている状態になりがちです。

日中、背中を丸めたまま作業が続いたときは、湯船につかりながら肩甲骨の内側をじんわり温めてみてください。

カイロや蒸しタオルを当てるだけでも、呼吸が深くなって背中が軽く感じられることがあります。

ゆっくりと深呼吸しながら胸をひらくストレッチと組み合わせると、さらに効果的です。

現代医学からの評価

現代医学の視点では、魄戸のあたりには僧帽筋や菱形筋、肩甲挙筋といった、姿勢や肩の動きに関係する筋肉が集まっています。

これらの筋肉がこわばると、肩こりだけでなく、呼吸そのものが浅くなりやすくなるといわれています。

また、この部位には交感神経が多く分布しており、過緊張をやわらげることで自律神経のバランスにも良い影響を与えるとされています。

東洋医学で「肺の気の戸口」とされるこのツボは、現代の私たちにとっても、呼吸と心をつなぐ大切なポイントなのかもしれません。