【府舎】胃腸の機能を整え、消化を助ける腹部のツボ

目次

目次がありません

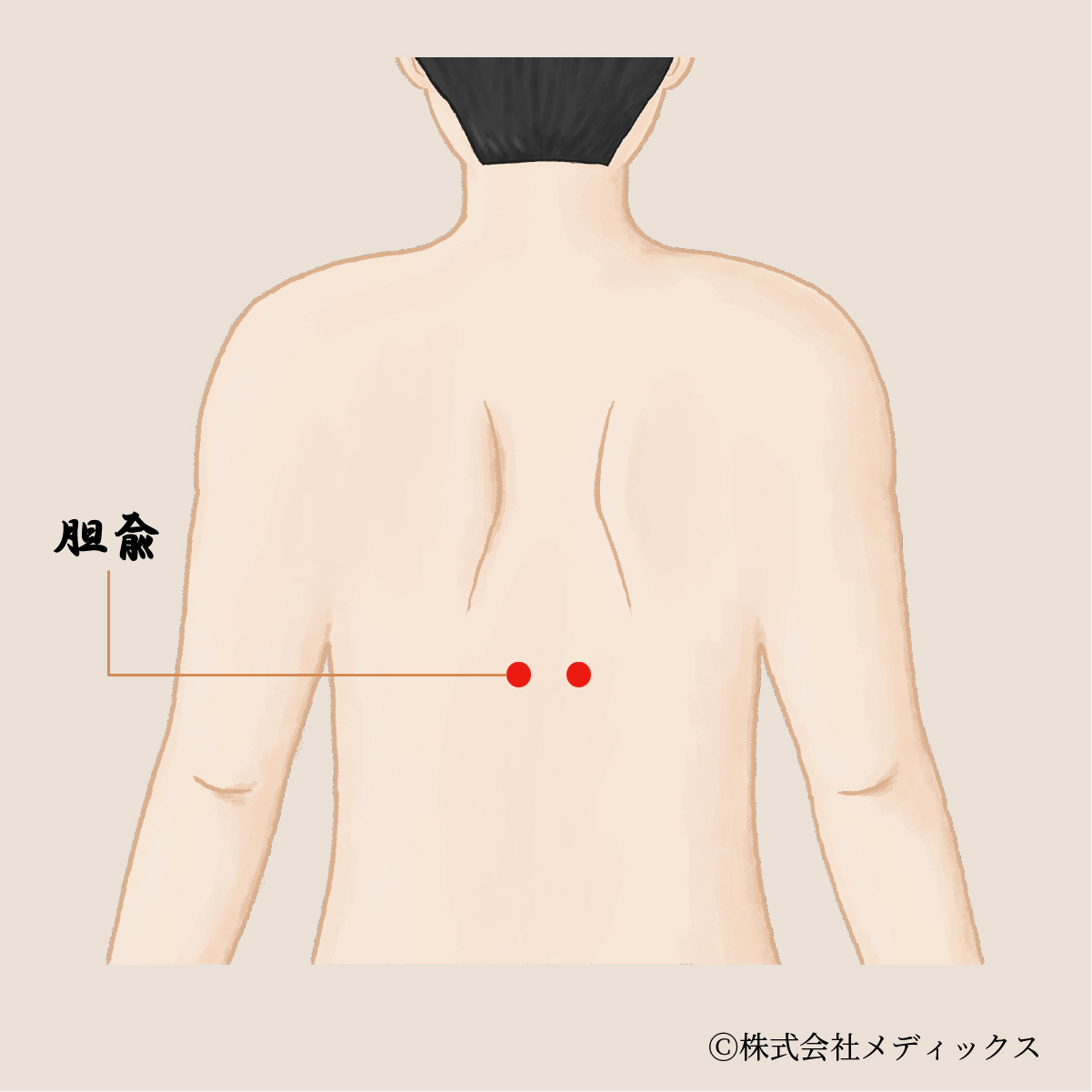

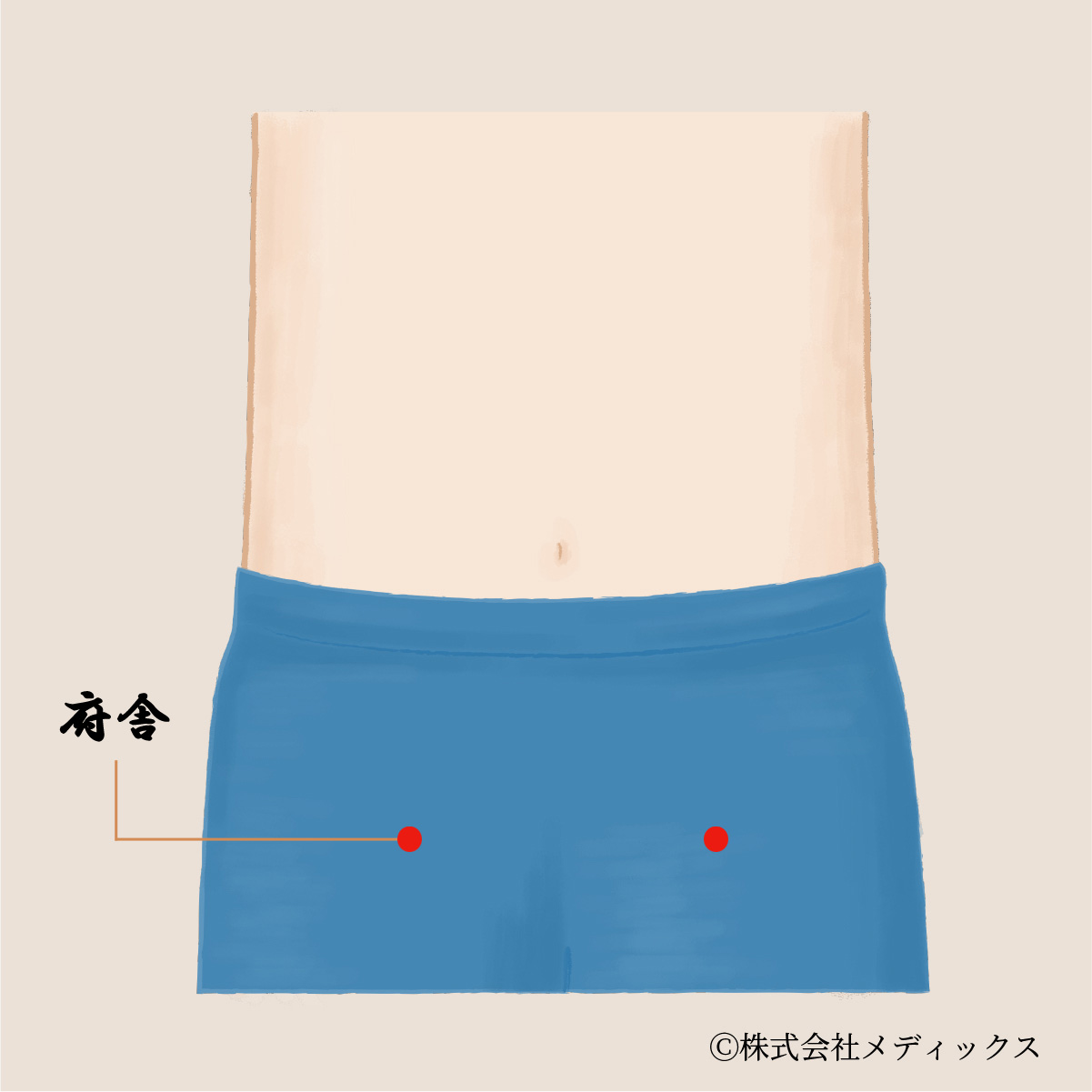

府舎(ふしゃ)とは

府舎は、足の少陰腎経に属する経穴で、おへそ(神闕)から上へ4寸、正中線から外側へ0.5寸の位置にある。

「府」は“集まるところ”、“舎”は“宿る場所”を意味し、内臓の気が集まり休まる拠点としての役割を持つ。

腎経は腎の気だけでなく、全身の陰陽・生殖・消化に深く関わる経絡であり、府舎はその腹部における調整点のひとつとされる。

効果と応用

府舎は、胃の不快感、食欲不振、消化不良、腹部の膨満感、倦怠感、月経不順、虚弱体質などに対して用いられる。

また、腎の気が弱って胃腸の機能が落ちているタイプの人、疲れやすく、食べるとすぐにお腹が張るような症状にも応用される。

陰の気を養うという腎経の性質から、冷えや虚証による腹部の不調に対して使われることが多い。

主な効果

府舎は、胃腸の働きを整え、内臓機能を高める補助的なツボとして使われる。

とくに、お腹が冷えて調子が悪くなっている・疲れやストレスで消化力が落ちているというような虚弱傾向に対して効果を発揮する。

また、女性の体質改善や腹部のうっ血・巡りの停滞にアプローチする際にも併用されることがある。

注意点

お腹の深層部にあるツボのため、圧が強すぎると不快感や内臓の反応が出やすい部位である。

セルフケアでは、温めたり、手を当てて軽く呼吸を合わせるようなソフトな刺激が基本。

腹部に炎症や強い張りがある場合には、無理に触らず医療機関の判断を優先すること。

日常生活での活用法

府舎のあるエリアは、胃腸や子宮の状態とも関係が深いため、蒸しタオルやカイロなどで下腹部を温めるケアが有効。

リラックスした状態で腹式呼吸を行いながら、両手でお腹を包むように当てて巡りを整えるだけでも効果が出やすい。

冷たいものを摂ったあとや、ストレスでお腹が張りやすいときには、この位置を温めながらゆっくり横になると調整されやすくなる。

現代医学からの評価

府舎の部位は、胃・小腸・大網・腸間膜神経叢といった消化器系の構造に関係し、副交感神経の活性化や胃腸機能の回復が期待されるゾーンとされている。

特に、慢性的な消化不良・腹部の冷えや張り・自律神経の乱れといった症状に対する温熱アプローチの対象部位として注目されている。

腎経の陰的な性質とも一致し、ホルモンバランス・免疫調整・全身の気の底上げに関与する反応点としても扱われている。